自分の子どもが穏やかな性格に育つためにどんなアプローチが効果的かわからない

子どもが感情をうまく表現できず、ストレスを感じています

家族全体のコミュニケーションがうまくいかず、子どもの情緒に悪影響を与えているのではと心配…

私は子供がいないので、参考にならないですね。

大丈夫です。お子さんがいなくても、この記事を最後まで読むことで、イライラせずに済む方法がきっと見つかります。

穏やかな生活を手に入れましょう。

・心理学を独学で勉強

・ストレス社会に貢献したい

・HSP(繊細さん)/INFP(仲介者)

この記事では、穏やかな人に育つための具体的な方法とその重要性について詳しく解説します。子どもが穏やかな性格を持つことで、ストレスを減少させ、社会生活での適応力を高めることができます。

1. 穏やかな人に育つための親の役割

穏やかな人に育つための親の役割は大きい。そのため、親は子供に対して理解と尊重を示し、常に穏やかで包み込むような愛情を持って接することが重要です。

1-1. 愛情と安定した環境の提供

穏やかな人格を持つ子どもを育てるためには、愛情と安定した環境の提供が重要です。

子どもは愛情を受けて育つことで安心感を得ることができ、自己肯定感や信頼関係を築くことができます。

また、安定した環境では子どもが予測可能な生活を送ることができ、安心感を持つことができます。

家庭環境や学校などの社会環境が安定していることは、子どもの精神的な安定にもつながります。

親や教育者は子どもに対して常に愛情を持って接してあげることで、穏やかな人格を持つ子どもを育てることができます。

穏やかな人格を持つ子どもが多くなれば、社会全体もより平和で安定した環境になることが期待されます。

1-2. ポジティブなコミュニケーションの重要性

穏やかな人は、周りの人々とのコミュニケーションが上手な傾向があります。

ポジティブなコミュニケーションを心がけることで、人との関係をより良好に保つことができます。

相手の意見や感情に対して敬意を払い、理解を示すことが大切です。

また、積極的に相手に対して褒めたり感謝の気持ちを示すことで、相手との絆を深めることができます。

コミュニケーションが円滑であれば、仕事やプライベートの関係もスムーズに進展することができます。

穏やかな態度やポジティブな姿勢が、まわりの人々にも好影響を与えることも忘れてはいけません。

穏やかな人が周りに増えることで、より良い人間関係を築くことができるのです。

1-3. 子どもの感情を受け入れること

子どもの感情を受け入れることは、穏やかな人として育つ上で重要な要素です。

子どもが怒りや悲しみ、喜びなどさまざまな感情を抱えていることを理解し、受け入れることは、彼らが自分自身を受け入れ、自己肯定感を育む上でも効果的です。

また、感情を表現することができる環境であることで、子どもはストレスを解消し、心の安定を保つことができます。

そのため、子どもが感情を表現する際には、叱るのではなく共感し、理解を示すことが大切です。

受け入れられることで、子どもは自分の感情を自然に表現し、自己認識や他者との関係性を築いていくことができます。

穏やかな人として成長するために、子どもの感情を大切にし、受け入れる姿勢を持つことが重要です。

1-4. 良い例を示すことの影響力

穏やかな人は、例を示すことで周りに良い影響を与えることができます。

彼らの精神的な安定感や優しさは、他人に対して穏やかで思いやりのある態度を示すことに繋がります。

例えば、困っている人を助ける姿や困難な状況にも笑顔で対応する姿を見せることで、周りの人たちを励まし、和ませることができます。

穏やかな人は周りの人との関係をより良いものにし、ポジティブな雰囲気を作り出すことができるため、人々から尊敬や信頼を得ることができます。

穏やかな人の姿勢を見習い、自分も周りに良い影響を与えることで、より良い社会を築いていくことができるでしょう。

具体的にどうすればいいの?

2. 穏やかな人に育つための子どもへのアプローチ

子どもが穏やかな人に育つためには、日常的なコミュニケーションを大切にし、感情を表現する練習をサポートすることが重要です。

2-1. 適切な褒め方と叱り方

穏やかな人は、適切な褒め方と叱り方を心掛けることが大切です。

褒め方では、具体的な行動や努力を褒めることで相手のやる気を引き出すことができます。

例えば、「どうしてそんなに上手に出来たの?」という具体的な言葉で褒めることが重要です。

さらに、その過程を褒めると効果的です。

一方、叱り方では、相手の立場や気持ちに配慮し、感情的にならず冷静に伝えることが大切です。

具体的な改善点を指摘し、「これをやったんだね(肯定、認める)、ここをもっとこうすればよくなるかもね(改善案)」という建設的な意見を伝えることで、相手が受け入れやすくなります。

穏やかで適切な言葉遣いを心がけることで、相手とのコミュニケーションを円滑にすることができます。

2-2. 自己認識を促す方法

自己認識を促す方法の一つとして、自分の感情や思考に注意を払うことが挙げられます。

日々の生活で忙しくなりがちな中でも、意識的に自分の内面に向き合う時間を作ることが大切です。

自分がどう感じているのか、どんな考えを持っているのかを常に意識することで、自己認識が高まります。

また、他人からのフィードバックも重要です。

周囲の人々とコミュニケーションを取り、自分がどのように見られているのかを知ることで、客観的な視点を得ることができます。

自己認識の向上は、自己成長にもつながる重要な要素です。

日常生活の中で意識的に取り組み、自分自身を深く理解することで、より充実した人生を送ることができるでしょう。

2-3. 精神的なケアとストレス管理の大切さ

穏やかな人とは、精神的な安定を保ち、周囲の人々に対して穏やかな態度を保つ人のことを指します。

そのような人には、幼少期からの育ちや環境が大きく影響しています。

精神的なケアやストレス管理がしっかりとできている人は、自らの感情や思考をコントロールし、冷静に行動することができます。

精神的なケアは、日々の生活の中で自分の気持ちを整理し、リラックスすることから始まります。

ストレスが溜まると、怒りやイライラ、焦りなどのネガティブな感情が湧き上がり、周囲の人々にも悪影響を及ぼします。

そのため、定期的にストレスを発散するための方法を見つけることも重要です。

また、心のケアだけでなく、適度な運動やバランスの取れた食事、良質な睡眠を心がけることも大切です。

穏やかな人でいるためには、自己管理が必要不可欠です。

ここからは、逆にイライラする人に焦点を当てて、その違いを分析していきます。

違いを知り、穏やかな人になるためのヒントを探っていきます。

3. 穏やかな人とイライラする人の違い

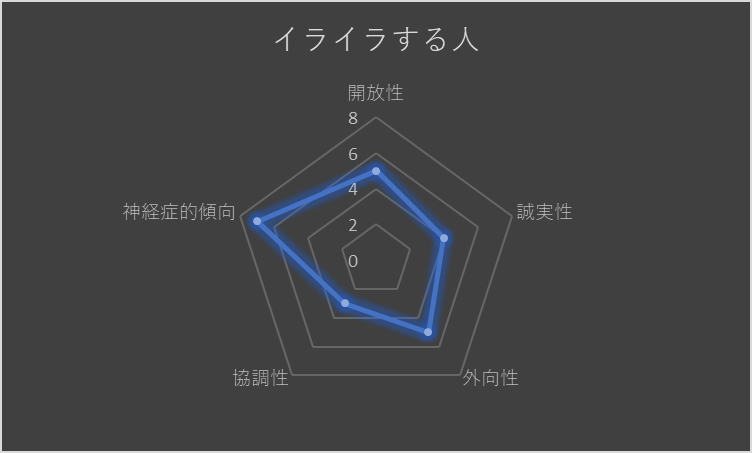

穏やかな人とイライラする人の違いを理解するためには、ビッグファイブ理論が有効です。ビッグファイブ理論は、人間の性格を5つの特性で捉えます。

なんか難しそう…

大丈夫です。わかりやすいように説明致しますので、ついてきてください。

また、どうしても難しいときはビッグファイブ理論についての記事を参考にしてください。

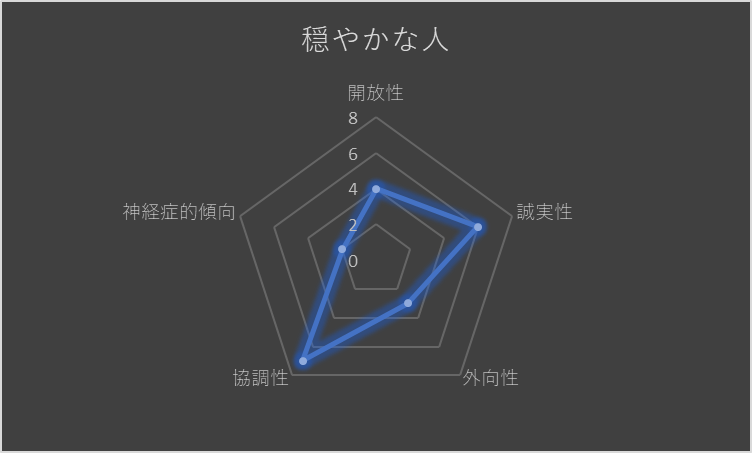

3-1. ビッグファイブ理論による穏やかな人の特徴

ビッグファイブ理論は以下の5つの特性から成ります:

- 外向性:社交的でエネルギッシュな性質。

- 協調性:他人に対する共感や協力の姿勢。

- 誠実性:責任感や自己制御の力。

- 神経症傾向:ストレスやネガティブな感情に対する感受性。

- 開放性:新しい経験や知識への興味。

つまり、5つに分類された項目から、自分の性格がわかるということですか?

はい、しかも誰でも無料で、問診を受けることできます。

心理学界隈ではとても有名で信頼できる性格診断方法となっています。

興味があります。詳しく知りたいです。

わかりやすく説明した記事はこちらになります。⇒ビッグファイブ理論を詳しく説明

それでは、穏やかな人とイライラする人のデータを見て比較していきましょう。

開放性 (Openness): 4/8

- 穏やかな性格の人は、新しい経験や考え方に対して中程度に開かれていることが多いです。安定性と一貫性を好みつつも、時折新しいことに興味を示すことがあります。

誠実性 (Conscientiousness): 6/8

- 穏やかな人はしっかりとした計画性や責任感を持つことが多いです。周囲の期待に応えようとし、規律を守り、目標に向かって着実に進む傾向があります。

外向性 (Extraversion): 3/8

- 穏やかな性格の人は、静かな環境を好み、内向的な傾向が見られます。大勢の人と過ごすよりも、少人数の親しい関係を大切にします。

協調性 (Agreeableness): 7/8

- 穏やかな人は他者に対して非常に協力的で、理解と思いやりを持って接します。対立を避け、和を大切にする性格です。

神経症的傾向 (Neuroticism): 2/8

- 穏やかな人は、感情の安定性が高く、ストレスや不安をあまり感じません。冷静で落ち着いた態度を保つことができます。

神経症的傾向がとても低いことがわかりますね。

穏やかな人は「神経症傾向」が低い傾向があり、不安やストレスに強い耐性を持ち、感情の起伏が少なく安定しています。一方、イライラしやすい人は「神経症傾向」が高く、ストレスや不安に対して非常に敏感です。この違いが日常生活での感情表現や反応に大きな影響を与えます。

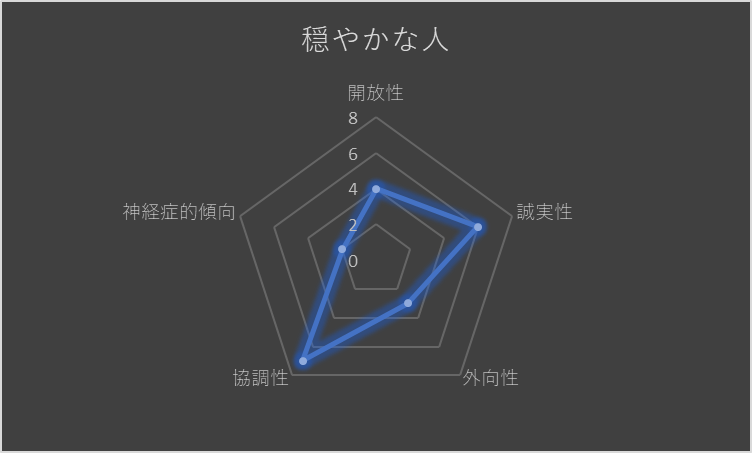

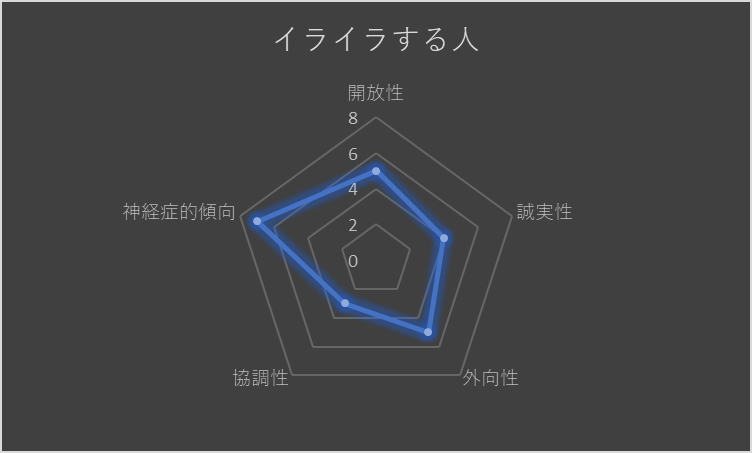

3-2. ビッグファイブ理論によるイライラする人の分析

一方でイライラする人のビッグファイブ理論のデータは以下になります。

穏やかな人とイライラする人の違いはセルフコントロールと反応性の違いにも表れます。穏やかな人は感情をコントロールする能力が高く、ストレスや困難な状況に直面しても冷静に対処できます。

- 感情を抑える力

- 困難な状況でも冷静に対応する能力

- 長期的な目標に向かって計画的に行動する力

可視化されてとても分かりやすいですね。

開放性 (Openness): 5/8

- イライラする人は、新しい経験や刺激に対して興味を持つことがありますが、変化に対して敏感で反応が強くなることがあります。

誠実性 (Conscientiousness): 4/8

- イライラしやすい人は、計画や組織に対して中程度の誠実性を持ちます。時には計画を立てて実行しますが、感情によってはそれが崩れることもあります。

外向性 (Extraversion): 5/8

- イライラする人は、社会的な場面で活動的になることもあれば、ストレスがたまると引きこもりたくなることもあります。社交的な一面と内向的な一面が混在しています。

協調性 (Agreeableness): 3/8

- イライラしやすい人は、他者との協力が難しくなることがあります。対立や意見の衝突が起こりやすく、他人の意見に反発することが多いです。

神経症的傾向 (Neuroticism): 7/8

- イライラする人は、感情の起伏が激しく、不安やストレスを感じやすいです。感情の安定が難しく、些細なことでも動揺しやすい傾向があります。

こちらは、神経症的傾向がとても高いです。なぜですか?

一方、イライラしやすい人は反応性が高く、外部からの刺激に対して即座に強い感情を示しやすいです。例えば、些細なことで怒りやすく、不安を感じやすいです。これは、感情のコントロールが難しく、ストレスや不安に対する対処がうまくいかないことを示しています。

このセルフコントロールと反応性の違いは、日常生活の質や対人関係に大きな影響を与えます。穏やかな人は感情のコントロールがうまく、良好な対人関係を築きやすいですが、イライラしやすい人は感情の起伏が激しく、人間関係にトラブルが生じやすいです。

結論

- 穏やかな人は神経症傾向が低く、感情の安定性が高い

- イライラする人は神経症傾向が高く、感情の起伏が激しい

- セルフコントロールの能力が感情の表現や対処に大きく影響する

育ちの違いもとても興味があります。

4. 穏やかな人とイライラする人の育ちの違い

穏やかな人とイライラしやすい人の育ちの環境には大きな違いがあります。それぞれの環境が感情のコントロールやストレス管理にどのような影響を与えるのかを見ていきましょう。

4-1. 穏やかな人の育ち

穏やかな人の育ちには、安定した家庭環境と親の愛情が大きな役割を果たします。子ども時代に安心できる家庭で育つことは、心理的な安全基地となり、心の安定を保つ基盤になります。親が一貫した愛情を持ち、子どもをサポートすることで、子どもは自信を持って成長できます。

- 安全基地:安定した家庭環境

- 一貫した愛情:親からの安定した愛情とサポート

- ポジティブな強化:良い行動が適切に褒められる

- ストレス管理の方法:親がストレスを適切に管理し、その方法を子どもに教える

これらの要素が組み合わさることで、子どもは安心感を持ち、自尊心が高まり、感情のコントロールが上手になります。また、困難な状況でも冷静に対処できる力が養われます。

4-2. イライラする人の育ち

一方、イライラしやすい人の育ちには、不安定な家庭環境や親の感情表現が影響することが多いです。家庭が不安定であったり、親が一貫しない感情表現をする場合、子どもは安心感を持ちにくくなります。

- 不安定な環境:家庭内の不安定さ

- 一貫しない感情表現:親の不安定な感情表現

- ネガティブな強化:怒りや否定的な反応が多い

- 過度のストレス:トラウマや過度なストレスの経験

これらの要素が重なることで、子どもは自尊心を失いやすく、自己評価が低くなります。その結果、感情のコントロールが難しくなり、ストレスや不安に対して過敏に反応するようになります。また、ストレス管理の方法を学ぶ機会が少なく、成長しても困難な状況に適切に対処するのが難しくなります。

いったん、ここまでを整理しましょう。

要点

- 穏やかな人は安定した家庭環境とポジティブな強化で育つ

- イライラする人は不安定な環境とネガティブな強化で育つ

- 育ちの環境が感情のコントロール能力に大きな影響を与える

環境の違いは?

4-3. 具体的な育ちの環境とその影響

穏やかな人とイライラしやすい人の違いは、その育ちの環境に大きく左右されます。具体的な育ちの環境がどのように影響を与えるかを見ていきましょう。

穏やかな人の育ちの環境

- 安定した家庭環境:安心感と一貫性のある家庭環境は、子どもにとって心の安定を育む重要な要素です。親が予測可能で一貫した行動を示すことで、子どもは安心感を得て、自分自身の感情を安定させやすくなります。

- 親の愛情とサポート:親からの一貫した愛情とサポートは、子どもの自己肯定感を高め、自信を持って成長する助けとなります。これは感情の安定にも寄与します。

- ポジティブな強化:子どもの良い行動が褒められ、励まされる環境は、自己評価を高めるとともに、ストレスに対する耐性を強化します。これにより、困難な状況に直面しても冷静に対処できる力が育まれます。

イライラしやすい人の育ちの環境

- 不安定な家庭環境:家庭内の不安定さや親の予測不可能な行動は、子どもに安心感を与えにくくします。これにより、子どもは常に不安を感じやすくなり、感情のコントロールが難しくなります。

- 親の不安定な感情表現:親が一貫しない感情表現をする場合、子どもはそれに対して敏感に反応し、自己評価が低くなりがちです。これが、感情の起伏を激しくし、ストレスに過敏になる原因となります。

- ネガティブな強化:怒りや否定的な反応が多い家庭環境は、子どもの自己肯定感を低くし、自己評価を下げます。このため、子どもはストレスに対して過敏に反応しやすくなります。

4-4. ストレス管理の違い

穏やかな人とイライラしやすい人の大きな違いの一つに、ストレス管理の方法があります。育ちの環境がどのようにストレス管理に影響を与えるかを見てみましょう。

穏やかな人のストレス管理

穏やかな人は、子どもの頃からストレス管理の方法を学ぶ機会が多く、親の良い手本を見て育つことが多いです。

- 親のストレス管理方法の模倣:親がストレスを適切に管理する姿を見て育つことで、子どもも自然とストレス管理の方法を学びます。

- 適切な感情表現の学習:ポジティブな感情表現やストレス発散方法を学ぶ機会が多いと、子どもも自分の感情を適切に表現し、ストレスを発散することができるようになります。

- サポートシステムの存在:親や周囲の大人からのサポートを受けることで、子どもは困難な状況でも孤立感を感じずに対処できる力を養います。

イライラしやすい人のストレス管理

イライラしやすい人は、ストレス管理の方法を学ぶ機会が少なく、親からの適切な手本を見て育つことが少ないです。

- ストレス管理の手本がない:親がストレスを適切に管理できない場合、その方法を学ぶ機会が少なくなります。

- 不適切な感情表現の模倣:親が感情をコントロールできない場合、子どもも同様に感情を適切に表現する方法を学ぶことができません。

- サポートシステムの不足:家庭内でのサポートが不足していると、子どもはストレスや困難な状況に対して一人で対処しなければならず、それがストレスを増幅させます。

どういうことか、まとめてほしいです。

要点

- 穏やかな人は安定した家庭環境とポジティブな強化で育つため、ストレス管理が上手。

- イライラしやすい人は不安定な環境とネガティブな強化で育ち、ストレス管理が難しい。

- 育ちの環境が感情のコントロールとストレス管理能力に大きな影響を与える。

環境は選べないですよね。もう手遅れなのでしょうか?

イライラする人に悩む人に向けて、現在では様々な方法が確立されています。

いわゆるアンガーマネジメントと呼ばれるものです。

次章で詳しく解説します。

5. 穏やかな人としての行動と価値観

5-1. 怒りやイライラをコントロールする方法

イライラや怒りを感じることは誰にでもあることですが、その感情をコントロールすることが大切です。

まず、感情を抑える前に呼吸法を試してみましょう。

深呼吸を繰り返すことで、リラックス効果が得られ、怒りを鎮めることができます。

また、感情をコントロールするためには、感情を表現する方法を工夫することも重要です。

怒りを爆発させる前に、相手に対して冷静にコミュニケーションをとることが大切です。

さらに、怒りを感じたときには一度自分の感情を整理し、冷静になるための行動を取ることも効果的です。

自分の感情をコントロールすることで、周囲との関係を円滑にし、穏やかな心を保つことができます。

5-2. 共感と思いやりの大切さ

穏やかな人は、心が穏やかであり、周りの人や環境に対して思いやりを持って接することができる人のことを言います。

共感と思いやりの大切さは、人間関係を築く上で非常に重要です。

他人への思いやりを持つことで、自然と人との関係が深まり、信頼関係が築かれることがあります。

自身が思いやりを持った行動を起こすことで、周りの人も同じように自分自身も思いやりを持って接してくれる可能性が高まるでしょう。

共感の力を持つことで、他人の気持ちや状況を理解し、共感することができるということは、人間関係をより深めるために必要なスキルと言えるでしょう。

穏やかな人は、なかなかイライラせずに、周りの人とのコミュニケーションを円滑に取ることができるので、人間関係を築く上でとても大切な要素となります。

共感と思いやりを持つことは、自分自身の心の豊かさにも繋がり、心の繋がりを深めることができるでしょう。

5-3. 誠実さと忍耐の重要性

穏やかな人は、育ちや環境にもよる部分が大きいです。しかし、それ以上に重要なのが誠実さと忍耐の持ち主であることです。

誠実さは人との関係性を築く上で欠かせない要素であり、信頼を築くためには欠かせません。

そして、忍耐力は困難な状況にも負けずに乗り越える力を養うことができます。

忍耐力があれば、どんな困難な状況でも挫けずに前に進むことができるでしょう。

このような資質を持つことは、人間関係や仕事上でも大きな強みとなります。

したがって、穏やかな人であるだけではなく、誠実さと忍耐の重要性を理解し、日々の生活の中で鍛えていくことが大切です。

6. 穏やかな人に向けた日常生活のアドバイス

穏やかな人に向けた日常生活のアドバイスは、ストレスをため込まないよう心がけることが重要です。つまり、自分の気持ちを大切にし、自分を大切にする意識を持ち続けることが大切です。

6-1. ストレスを減らすためのリラックス法

ストレスを感じると心や体に様々な影響が出てしまいます。

そんな時に役立つのがリラックス法です。

例えば、深呼吸をすることでリラックス効果が得られます。

深く息を吸って、ゆっくりと吐き出すことで緊張がほぐれ、心地よいリラックス感を味わえます。

また、マインドフルネスを実践することも効果的です。

今この瞬間に集中し、自分の感情や感覚に気づくことで、不安やストレスを取り除くことができます。

他にも、リラックス効果が期待できるヨガや瞑想などもおすすめです。

日常生活の中でちょっとした時間をリラックス法に充てることで、心身のバランスを整え、ストレスを減らすことができます。

是非、試してみてください。

6-2. ポジティブな考え方を身につける方法

穏やかな人になるためには、ポジティブな考え方を身につけることが重要です。

ポジティブな考え方を身につける方法は、まず自分に対する言葉遣いや考え方を見直すことから始めることが大切です。

自分を責めたり、否定的な言葉を使わないように心がけることで、ポジティブな気持ちを育むことができます。

また、毎日感謝の気持ちを持つこともポジティブな考え方を身につけるために効果的です。

自分の周りにある小さな幸せや良いことに目を向けることで、ネガティブな考えをポジティブなものに変えることができます。

これらの方法を実践することで、ポジティブな考え方を身につけ、穏やかな人としての人間関係を築くことができるでしょう。

6-3. 穏やかな人のための健康的なライフスタイルの提案

穏やかな人はストレスを溜め込みやすい傾向があるため、健康的なライフスタイルを送ることが重要です。

まずは、毎日の適度な運動を心がけましょう。ウォーキングやヨガなどの穏やかな運動がオススメです。

また、バランスの取れた食事を心掛けることも大切です。

新鮮な野菜や果物を積極的に摂取し、加工食品やジャンクフードを控えるようにしましょう。

さらに、良質な睡眠を確保することも大切です。

毎日決まった時間に寝るようにし、リラックスできる環境を整えることで、心と体の健康を保ちましょう。

穏やかな人のためには、自分を癒す時間を大切にすることも大切です。

リラックスできる趣味を見つけて、ストレス解消に努めることも健康的なライフスタイルの一環と言えるでしょう。

コメント